難病の診断を受けたとき、これからどのように病気と向き合ったらよいのか悩んでしまいますよね。

これからの治療法や療養生活について、わからないことばかりだと思います。

今まで通りのペースで仕事を続けることが難しくなる場合もありますから、生活の不安も感じずにはいられないと思います。

「医療費の助成は受けられるの?」

「これからも働くことはできる?」

と疑問や不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、

- 「難病相談支援センターの療養や就労の支援内容」

- 「難病情報センターとの違い」

について説明します。

難病相談支援センターではどんな相談ができるの?

難病とは、

「発症した原因が不明で治療法がなく、現時点では完治が難しい病気」

のことを指します。

非常に稀な病気ですが、日本では人口の0.142%、約18万人の患者がいます。

難病になると長期の療養が必要になるため、個人の経済的負担がどうしても大きくなり、負担に感じる方が少なくありません。

支援センターでは、難病をもつ方が正しい情報を得て治療に専念できるように助言を行っています。

難病相談支援センターでは主にこんな相談を受けています。

- 日常生活・療養生活に関して

- 医療費の助成制度について

- 就労の相談について

- 患者会(同じ病気の人との交流)について

順番に見ていきましょう。

日常生活・療養生活について

日常生活での困りごとや、医療機関についての相談ができます。

相談支援員は保健師や看護師などの資格をもっています。相談者の悩みに対して適切なアドバイスを行います。

また、長期の療養をする方は住み慣れた環境で療養したいと考える人も多いはずです。

自宅で療養生活を送りたい方には、環境を整えて在宅療養ができるよう支援を行います。

在宅療養のために必要な機関

・「難病医療の病院」

・「看護」 訪問看護事業所、病院、診療所

・「介護・福祉」 ケアマネージャー、ヘルパー、介護福祉施設

それぞれの機関が連携して在宅での療養を可能にする仕組みです。

自宅へ訪問する看護・介護スタッフには、難病治療の医師や看護師からの指導があります。

患者ひとりひとりに合わせたケアを受けることができるので安心ですね。

医療費の助成制度についても相談が可能です。

医療費の助成制度について

難病には様々な種類がありますが、その中に「指定難病」とよばれる疾病があります。

国が定めた基準に基づき定められたもので、指定難病に認定されているものは現在338種類あります。

病気が「指定難病」であると認定されて、病状が一定以上の場合に医療費の助成が受けられるのです。

医療費の自己負担が3割から2割になるため、長期的な負担が軽減できますね。

ただし、指定難病に認定されるには一定の条件があるため、すべての難病が該当するわけではありません。

以下の条件で認定されます。

- 発病の機構が明らかでない

- 治療方法が確立していない

- 希少な疾病である

- 長期の療養を必要とする

- 患者数が本邦において一定の人数に達しない

- 客観的な診断基準が確立している

・これらの全ての要件を満たすものとして、厚生労働大臣が定めるもの。

・その他、指定難病にかかっているが、その病状の程度が厚生労働大臣が定める程度ではない者で、申請月以前の12ヶ月以内に、その治療に要した医療費総額が33,330円を超える月が3月以上あること。

引用:厚生労働省「難病の患者に対する医療等に関する法律の概要」

となっています。

医療費助成の申請のほか、

・「身体障害者手帳」を申請したい

・「福祉医療費助成制度」を利用したい

という場合も相談が可能です。支援センターへ相談してみましょう。

そのほか、「障害年金」を受給することができる場合もあります。

「指定難病に認定されず、医療費の負担が大きくて困ってしまった。」「病状が重くなり働けなくなりそうなので、これからの収入が不安。」という方は、「障害年金」の受給を考えてみるのはいかがでしょうか。

要件を満たしていることが条件となるので、受給できるかどうかチェックしてみましょう。

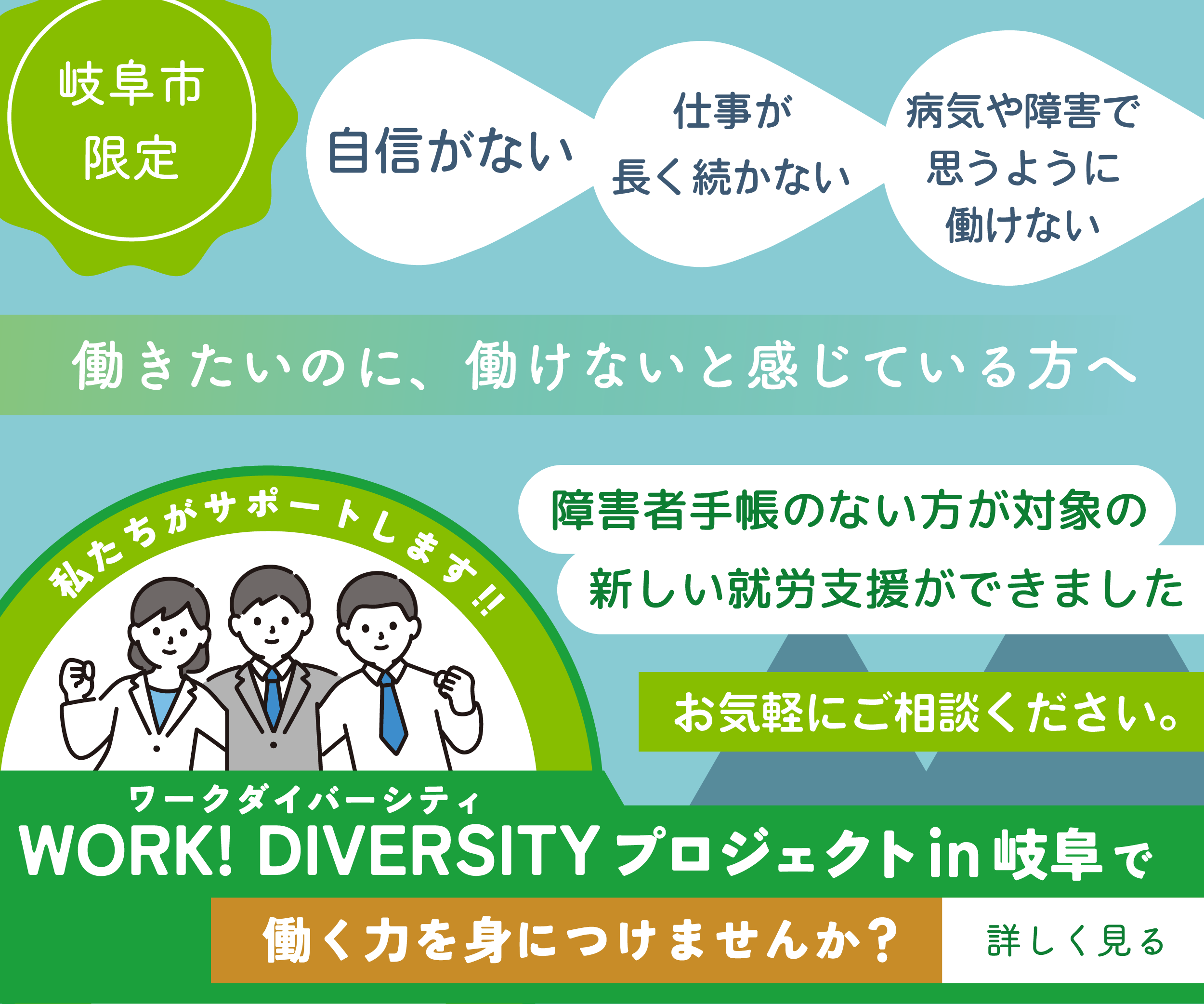

就労の相談について

難病相談支援センターはハローワークや障害者職業センターとも連携しています。

ハローワークとの連携

「難病があっても就職したいので、就労についての支援をしてほしい」

「在職中に難病になってしまったけれど、今の職場で仕事を続けたい」

など、ハローワークではこのような、

- これからの就職を希望している方

- 今後も今の職場で雇用を継続してほしい方

に対して「難病患者就職サポーター」が支援を行います。

「難病患者就職サポーター」は職業相談や職業紹介をするほか、個人の就職活動に合わせて地域の専門機関を紹介します。

障害者職業センターとの連携

就職を希望していて、少しずつ準備をしていきたいという場合は、連携している「障害者職業センター」で職業リハビリテーションを受けることも可能です。

職業リハビリテーション(職業準備訓練)を受けることで、自分に適した業務が分かります。

難病の特性や体調を考慮して、仕事の適性を考えることはとても大切ですね。

患者会(同じ病気の方との交流)について

難病は患者数が少ないため、「同じ悩みをもつ人が周りにいない」という場合がほとんどではないでしょうか?「同じ難病の人と交流して情報交換をしたい」と考えている方は少なくありません。

難病相談支援センターから紹介されるコミュニティのひとつに「患者会」という会があります。

「患者会」では治療法や薬の情報交換だけでなく、お互い話し合うことで気持ちを前向きにすることができます。

患者同士の集まりのほか、医療講演会や相談会などもあります。

難病相談支援センターの利用方法は?

「難病相談支援センター」に相談したい場合は、電話で連絡をしましょう。電話だけでなく面談やメール相談ができる場合もあります。利用料は無料です。

難病情報センターとの違い

名称が似ていますが、難病情報センターという機関があります。

難病情報センターでは国が研究している難病についての情報を提供しています。

ホームページでは医療費に関することから国の難病対策、就労関係など幅広く紹介されており、記載されている内容については問い合わせも可能です。

ただし、相談支援センターのように、療養生活のサポートや就労の相談をすることはできません。最新の情報の提供を行う機関となります。

⇒ 難病情報センター

難病相談支援センターまとめ

ここまで、難病相談支援センターについて解説してきました。

- 難病相談支援センターは、難病をもつ方が社会とともに生活できるよう、療養・就労面で支援を行う

- 困ったときは相談支援員に相談

- 長期の治療になるため、最新の情報を得ることが大切

- 同じ難病を抱える人と交流できる方法のひとつとして、患者会がある

難病情報センターや患者会を活用して情報を取り入れていきましょう。