A型作業所(就労継続支援A型事業所)、B型作業所(就労継続支援B型事業所)に初めて通うには、福祉サービスを利用するための申請をする必要があります。

しかし

- 手続きの順番がよくわからない

- 障がいがあるので、自分で手続きをするが難しい

- 家族に障がいのある方がいて、福祉サービスを利用したいと言っているが、何をサポートして良いのかわからない

という方も多いと思います。

そこで、福祉サービスを利用するための手続きや、知っておくべきこと、さらに家族の皆さんにも伝えたいことをまとめました。

手続きの手順や、お金のこと、行政からの支援まで詳しく解説します。

A型作業所・B型作業所の利用手順

A型・B型の事業所に通うには、障害福祉サービスを利用するための申請手続きが必要です。

一般企業とは異なるので、注意しましょう。

また、面接ではA型とB型で聞かれる内容や、持ち物も変わってきます。

初めて申請する方はわからないことも多いと思うので、1つずつ手順を解説していきます。

1.事業所に問い合わせる

まず最初に、自身が気になる事業所へ問い合わせをしましょう。

各事業所の情報は、各自治体の障害福祉課の窓口やハローワークで公開されています。

ホームページで事業所の雰囲気などを確認できる場合もあるので、ぜひチェックしてみてください。

連絡はその場でハローワークの職員を通して行うこともできますし、直接事業所に連絡することも可能です。

見学の日時は、事業所の担当者と相談して決めましょう。

⇒ あなたに合う就労継続支援A型の探し方と選ぶ7つのポイント!

2.事業所へ見学に行く

問い合わせたら、実際に事業所を見学します。

作業所の雰囲気や仕事内容、職員さんの人柄、利用者さんへの配慮などをしっかり見ましょう。

また、トイレや休憩スペース、貴重品を管理するロッカーなど安心して過ごせる環境であるかも確認します。

ご自身の障がいに必要な設備(手すりやスロープなど)になっているかも大切なポイントです。

見学は必須ではありませんが、実際に職場を見るのが一番なので見学しておきましょう。

3.面接

見学をして働きたい事業所が決まったら、面接の日時を決めます。

A型とB型で面接の内容が異なります。

A型作業所の面接

ハローワークから紹介状を発行してもらい、履歴書等を用意しましょう。

面接は、一般企業のような堅苦しい圧迫形式で行われることはほとんどありません。

日常生活の聞き取りや、障がいについての配慮、健康状態に関するヒヤリングなどが行われます。

ただ、福祉サービスだからといって、必ず採用されるとも限りません。

作業所で働けるかの適性も見られるので、面接には誠実な態度で臨みましょう。

B型作業所の面接

B型の場合は、雇用契約を結ばないので、履歴書を持参した面接を行うことはほとんどありません。

面接時には生活状況や日常生活で困っていることのヒヤリング、レクリエーションの内容説明などが行われます。

面接は緊張するかもしれませんが、自身の症状や必要な配慮など、必要な情報をしっかり事業所側に伝えておきましょう。

4.受給者証の申請

面接に合格したら、事業所を利用するための受給者証を申請します。

A型作業所・B型作業所は障害福祉サービスの一環であるため、自治体から支援給付費の支給決定を受ける必要があります。

まずは、各自治体の障害福祉課に相談をして、必要な書類を発行してもらいましょう。

それと同時に「サービス等利用計画書」の作成も行われます。

担当者が、利用者本人に障がいや生活状況についての聞き取りを行い作成します。

自身を担当してもらう相談所や相談支援員も決定されます。

いろいろと手続きがありますが、自治体の窓口に出向けば担当者が案内してくれるので難しいことはありません。

申請後、2週間から1ヵ月くらいすると、障害福祉サービスの受給者証が手元に届きます。

⇒ 就労継続支援で働くには受給者証が必要!申請手続きの流れを解説

5.利用開始

利用開始日は面接時や面接後の連絡で事業所と相談しながら決定されます。希望の日時などがあれば、あらかじめ事業所側に伝えておきましょう。

必要な持ち物は事業所の職員が教えてくれます。印鑑などが必要になることもあるので、事前に確認しておきましょう。

受給者証の申請など少々おっくうに感じる方もいるかもしれませんが、基本的には事業所の職員や自治体の担当者が「次はどうすればいいか」を案内してくれます。

通いたいと思ったら、まずは事業所や自治体福祉窓口、ハローワーク等で相談してみましょう。

一人で手続きを行うのが難しい場合は、ご家族や支援員に協力してもらいましょう。

A型作業所・B型作業所を利用する前に知っておきたいこと

この章では施設を利用する前に知っておきたいことを述べていきます。

- サービスの利用対象者

- 福祉サービスの利用料

- 交通費の助成

事業所や自治体の窓口でも説明を受けると思いますが、予備知識として頭に入れておきましょう。

サービスの利用対象者

利用者が障害福祉サービスの対象者でなければ、そもそも利用ができません。

A型作業所とB型作業所では、対象になる項目が少々異なります。

A型作業所(いずれかに当てはまる方)

- 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、雇用に結びつかなかった方

- 就労支援事業を利用して就職活動を行ったが、雇用まで結びつかなかった方

- 就労経験はあるが、現在は働いていない方

*以前は18以上65歳未満の方が対象でしたが、平成30年4月から、65歳以上の方でも要件を満たせば利用可能となりました。

B型作業所(いずれかに当てはまる方)

- 就労経験がある方で、体力や年齢の面で一般企業での雇用が難しくなった方

- 障害基礎年金1級を受給している方

- 年齢が50歳に達している方

- 上記に該当せず、就労支援移行事業者等のアセスメントによって、就労面での課題が把握されている方

体力面や障がいの程度によっても利用の制限があります。

基本的にはB型作業所はA型作業所と比べて、より症状の重い方を対象にしています。

上記の項目を見てもよくわからない場合は自治体の障害福祉窓口に尋ねて確認しましょう。

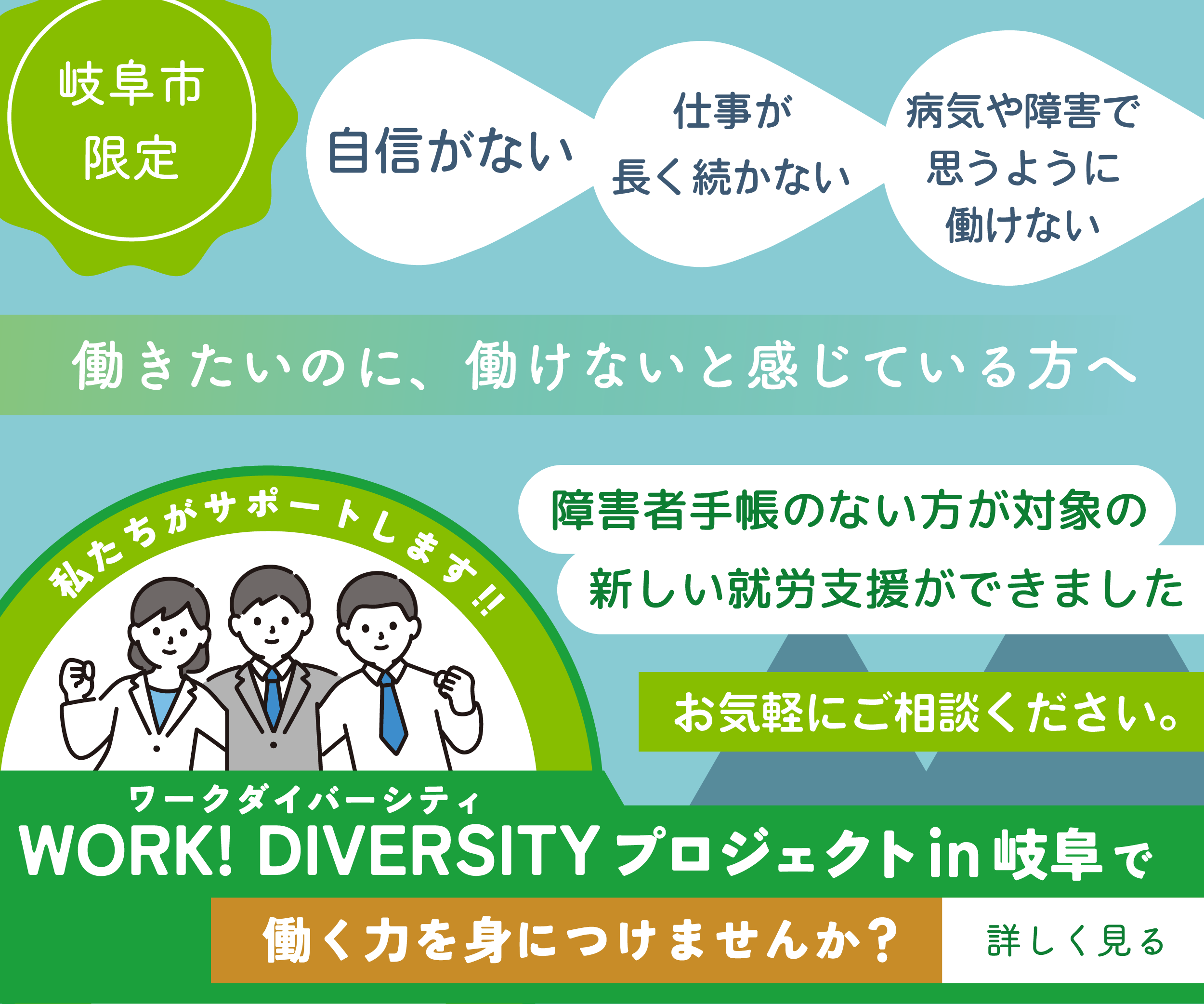

⇒ 就労継続支援A型・B型は障害者手帳なしで利用できる?利用条件を徹底解説

利用料はいくらか?

A型作業所やB型作業所に通うには、利用料がかかる場合があります。

施設利用料は9割を国と各市町村が負担し、残り1割は利用者の自己負担となります。

しかし、前年度の所得や課税額によっては免除される場合も多くあり、その場合は負担額なし(無料)で利用できます。

| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |

|---|---|---|

| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 *1 | 0円 |

| 一般1 | 市町村民税課税世帯 *2 | 9,300円 |

| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |

*1 3人世帯で障害基礎年金1級の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象

*2 収入がおおむね600万円以下の世帯が対象

訓練等給付の支給決定が出て、受給者証が発行されれば負担額もはっきりしますが、事前に知っておきたい場合は各自治体の担当者に確認してみましょう。

利用料の詳細に関しては、厚生労働省のホームページから確認することが出来ます。

交通費の助成

事業所へ通うために、公共交通機関を利用される方も多いかと思います。

そうなると必要になってくるのが交通費です。

A型作業所では交通費を支給してくれる所も多くあります(月額上限が設定されている場合もあります)。

対して、B型作業所の場合は交通費の支給を行っている事業所は少ないので、気になる方は利用する前に確認しておきましょう。

アクセスの意味でも自分が事業所に通い続けられるのか、事前確認することが大切です。

自治体によっては作業所までの費用を半額負担してもらえるなどの制度もあるので、ぜひチェックしてみてください。

事業所が最寄り駅や、自宅の近くまで無料で送迎をしてくれる場合もあります。

障害者手帳があれば割引サービスを受けられる

障害福祉手帳の交付も受けている方なら、公共交通機関の割引サービスを受けることも可能です。

例えば、身体障害と知的障害の方は、JRの運賃が半額になるなどが挙げられます。利用する交通機関のホームページで確認しておきましょう。

ちなみに岐阜県では、岐阜バスで障害の種類に関わらず運賃が半額になったり、知的障害・身体障害の方(および介護者)はJR東海で運賃が半額になったりします。

詳細はJR東海、岐阜バスのホームページで確認してみてください。

A型作業所・B型作業所で働くなら、このような割引制度も積極的に利用していきましょう。

ご家族にも知っておいてほしいこと

A型作業所とB型作業所は、障害者手帳(身体障害者、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を持っていない方でも利用できます。

その代わり、手帳を持っていない方は、主治医からの意見書や診断書を用意しなければいけません。

診断書を発行するには、主治医に直接依頼します。

診断書には目的に応じて様々な様式があるので、必ず「就労継続支援を利用したい」と伝えましょう。

障害者手帳などの診断書とは形式が違うので、診断書の目的を正確に医師に伝えましょう。

診断書の作成には約2,000円から8,000円ほどの費用が掛かります。

完成までに2週間から1ヵ月は掛かるので早めに依頼することをおすすめします。

障害年金を受給しながらA型・B型作業所で働ける?

就労継続支援サービスの利用を検討している方の中には、障害年金を受けている方やこれから申請予定の方もいるでしょう。

A型・B型作業所を利用することによって、障害年金が減額されたり、支給が停止にならないか心配ですよね。

結論から言うと、就労継続支援サービスと障害年金は関係ありません。

事業所で収入を得ていても、あくまで「福祉的就労」なので「一般企業での就労」とは別とみなされます。

「作業所で働き始めた」ことが原因で障害年金が不支給になることは考えづらいでしょう。もし不支給になった場合は、他の原因が考えられます。

実際にA型の事業所に通いながら障害年金を受給している方はたくさんいます。

障害年金を受給中・検討中の方も、安心して事業所の利用申請を進めましょう。

相談支援制度について

相談支援制度とは、障害がある本人や、その家族が抱える悩みや不安などの問題を相談できる制度です。

相談できる場所は、各都道府県や各市区町村が指定した相談支援事業所となります。

相談料は無料です。

相談例

- 福祉サービスを利用したいが、何から始めて良いのかわからない

- 生活が苦しく困っているので、何か解決策を知りたい

- 就職したいが上手くいかない

- 障がいのある家族にどうやって接して良いのか知りたい

就労継続支援サービスを利用するためには、「サービス等利用計画案」を作らないといけませんが、この計画書を作成してくれるのも相談支援事業所です。

事業所の利用が始まってからも、ちゃんと通勤できているか、困ったことは無いかなどの相談に乗ってくれます。

A型作業所・B型作業所にいる職員とも連携を取っており、普段の様子や生活状況について定期的にモニタリングをしてくれます。

就労継続支援サービスを利用する際に、利用者が快適にサービスを受けられるようサポートしてくれるのです。

相談支援制度は、地域や行政によってサービスの内容も少し変わってきます。

詳しくは、各自治体の障害福祉窓口へ問い合わせてみてください。

厚生労働省のホームページにも相談支援制度の定義が記載されているので、併せてご覧ください。

岐阜県内でも相談支援事業所は多く存在しているので、自宅の近所や、自分に合った相談支援事業所を見つけていきましょう。

(中には、A型・B型の作業所が相談支援事業所を指定する場合もあります。)

まとめ|A型・B型の作業所で働くには

当記事では、初めてA型作業所・B型作業所に通うために必要な手続きや、知っておくべきことを書いてきました。

- 一般企業とは異なり、受給者証の申請などサービスを利用するための手続きも必要

- A作業所とB型作業所では、サービスの対象者が異なる

- 利用料が必要な場合もある

- 自治体や事業所によって交通費の助成がある

- 障害者手帳は必要ない(主治医の意見書等は必要)

- 障害年金の支給要件とは関係ない

わからないことがあれば事業所や自治体・ハローワーク窓口へ問い合わせてみましょう。

丁寧にゆっくり教えてくれるはずです。安心して、社会参加への第一歩を踏み出しましょう。