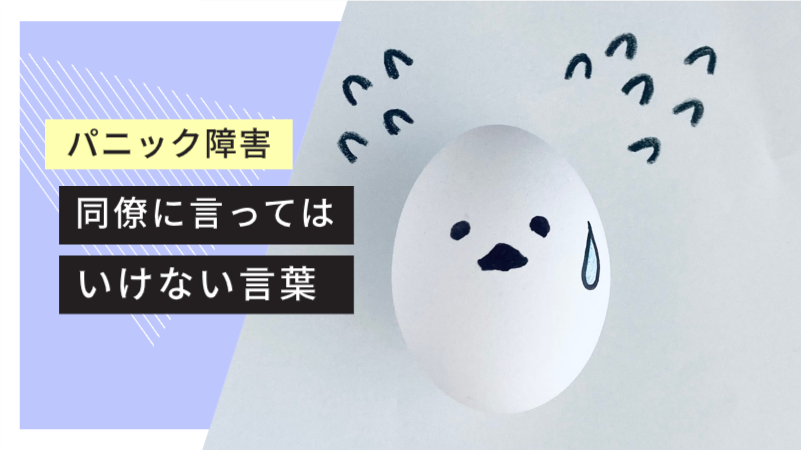

「パニック障害」は、動悸や呼吸困難、めまい等を伴う発作症状が繰り返し起こる精神障がいです。

一生のうちにパニック障害を発症する方の割合は100人に2〜3人程度と考えられており、決して珍しい病気ではありません。

職場の同僚にパニック障害を抱えた方がいて、身近な病気だと感じている方も少なくないでしょう。

他方でパニック障害の辛さや不安は理解されづらく、職場においても周囲の方がうまく対応できていないケースが存在します。

この記事を読んでいるあなたも、

「パニック障害の同僚にどう接していいか分からず困っている。」

「言ってはいけない言葉をかけてしまわないか、不安……。」

といった悩みをお持ちではないでしょうか?

パニック障害で苦しんでいる方に適切な配慮を行い、お互いにとって働きやすい職場を作っていくために、まずはパニック障害についてよく理解することが重要です。

- パニック障害の特徴

- パニック障害の同僚に言ってはいけない言葉

- パニック障害の同僚への対応

について解説していきます。

パニック障害の症状とは?

普通の人より強い不安や恐怖を感じる症状により、日常生活や仕事に支障をきたしてしまう病気を「不安障害」といいます。

パニック障害は、この不安障害の1つです。最も特徴的な症状として、動悸や呼吸困難、めまい等を伴う「パニック発作」がみられます。

パニック障害には主に3つの症状があります。それぞれの特徴について見ていきましょう。

パニック発作

パニック障害では、「パニック発作」と呼ばれる発作症状が前触れなく、繰り返し起こります。パニック発作には以下のような症状があります。

- 動悸がする

- 息切れ・呼吸困難

- めまい・ふらつき

- 汗が出る

- 吐き気・腹痛

- 死んでしまうのではないかという恐怖

- 自分がコントロールできない恐怖

- など

なお、パニック発作の多くは5~30分程度で自然に収まり、それ自体が命に危険を及ぼすことはありません。

予期不安

パニック発作を繰り返すうちに強い恐怖を感じるようになり、「発作がまた起こったらどうしよう」といった不安に苛まれることを「予期不安」といいます。

パニック障害の方の多くが、予期不安に悩まされています。

広場恐怖

予期不安が強まると、「広場恐怖」を併発することがあります。

「広場恐怖」はバスや電車の中などの公共交通機関や、銀行やスーパーのレジの行列に並ぶこと、映画館や教室の長い席の中ほどに座ることなどの「発作が起きた際に逃げ出せない場所」や「助けを求められない状況」を恐れ、避けるようになる症状です。

症状が重いと、一人での外出、公共交通機関の利用などが困難になり、生活に支障をきたすことがあります。

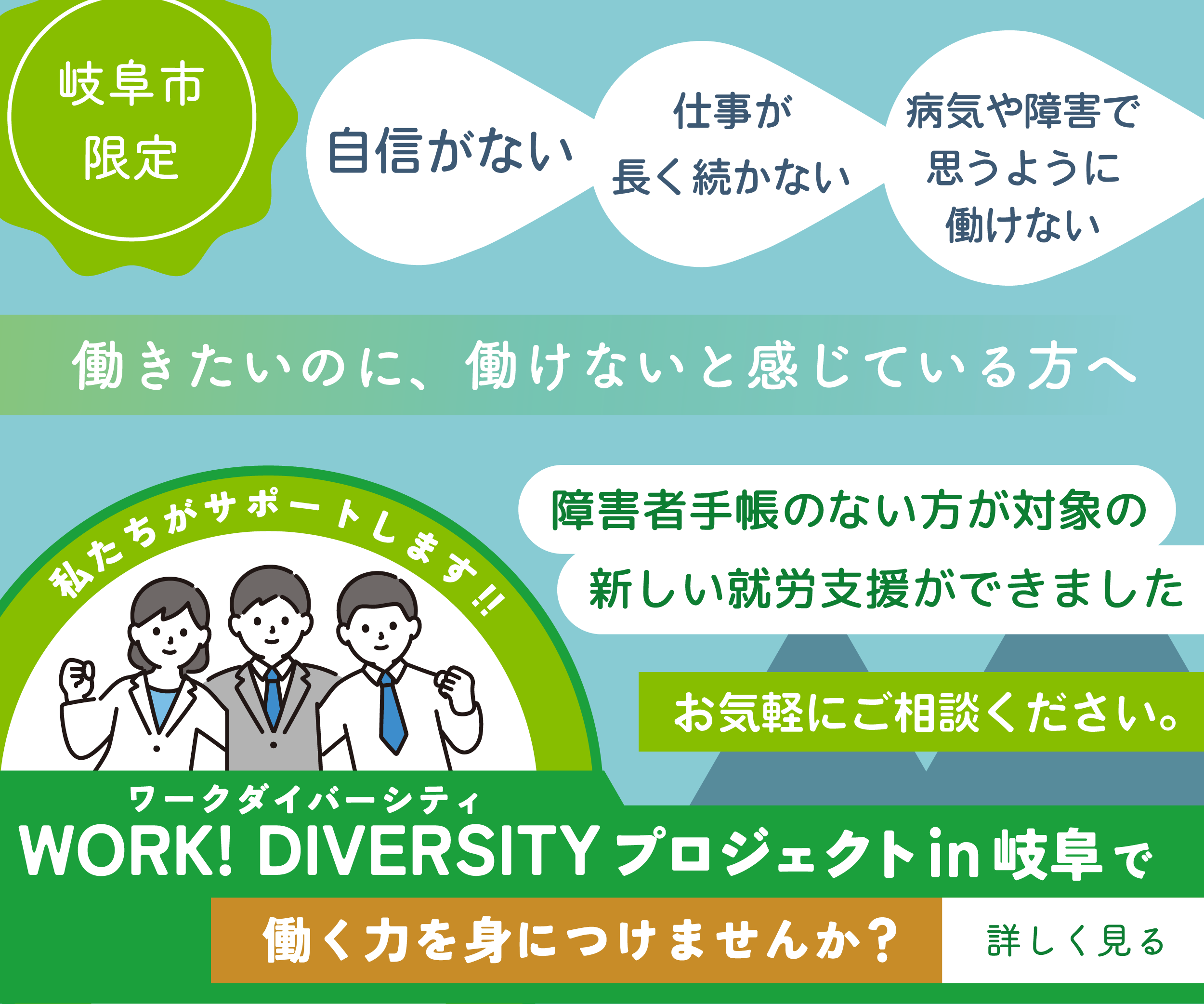

パニック障害の同僚に言ってはいけない言葉5つ

パニック障害になる方は、感受性が高く、繊細な方が多いとされています。かける言葉の選択を誤ると心を傷つけてしまい、病状の悪化につながる可能性があるため注意が必要です。

中でも特に気をつけたい、言ってはいけない言葉を5種類紹介します。

精神論:「気持ちの問題じゃない?」など

パニック障害は「気持ちの問題」で済む病気ではありません。脳の構造や機能の異常が原因とされており、専門的な治療が必要になります。

- 「気持ちの問題じゃない?」

- 「ただの甘えでしょ」

- 「気のせいだよ」

などの精神論では何も解決しません。

かえってパニック障害の方に「私の心が弱いのが悪いのかな」と感じさせ、追い詰めてしまうことになるでしょう。

他人と比べる言葉:「もっと苦しんでいる人もいるよ」など

パニック障害の症状は人によって異なり、できることもそれぞれ違います。その人にしかわからない苦痛や不安があるため、他人との比較は意味がありません。

- 「もっと苦しんでる人もいるよ」

- 「あの人もパニック障害だけどできてるよ」

- 「気のせいだよ」

など励ます目的であっても、他人と比べるような言葉は控えましょう。

それぞれの違いを尊重し、寄り添う姿勢が重要です。

無神経な言葉:「なんでそんなことで落ち込むの?」など

周囲の方の無理解により、無神経な言葉をかけてしまうケースもあります。

- 「なんでそんなことで落ち込むの?」

- 「その程度で怖がらなくていいのに……」

- 「パニックを起こすほどのこと?」

- など

といった言葉はパニック障害の方を傷つけ、「この人は自分のことを理解してくれない」と感じさせてしまうでしょう。

決してその方の抱える不安を過小評価することなく、丁寧に接する必要があります。

迷惑がるような言葉:「また発作?」など

パニック発作は繰り返し起こるため、はじめは心配していた周囲の方も次第に、

- 「また発作?」

- 「空気読んでよ」

- 「今はやめてほしいなあ……」

などと迷惑がるようになることがあります。しかし、パニック発作は前触れなく起こり、タイミングをコントロールすることはできません。

また、「パニック発作を起こしてはいけない」と意識させてしまうと、かえって発作が起こりやすくなることがあります。

このような言葉はパニック障害の方を精神的に追い込むことになるため、絶対にやめましょう。

プレッシャーを与える言葉:「頑張って」など

パニック障害の方を応援したり励ましたりしたいと思っても、次のような言葉には注意しましょう。

- 「元気出して」

- 「頑張って病気を克服しよう!」

- 「もっとポジティブになろうよ」

- など

これらの言葉はパニック障害の方に、「早く治さないといけない」「もっと明るくならないと」という焦りやプレッシャーを与える可能性があります。

パニック障害はその人のペースで徐々に治療していく必要があるため、ゆっくり見守る姿勢も大切です。

パニック障害の同僚にどう対応したらいい?

職場で働くパニック障害の方は、普段から発作が出るかもしれない不安に苦しみながらも懸命に働いています。

周囲の方が適切なサポートを行い、パニック障害がある方も働きやすい職場環境を作っていくことが必要です。

パニック障害のある同僚に対して、オススメの接し方を紹介します。

普段からできる対応

よく話を聞く

パニック障害の方は日頃から不安を抱え、ストレスを感じていることが多いです。話を聞いてもらうだけでもストレスの発散になり、より安心して働けるようになります。

さらに、コミュニケーションの機会を増やすことで、その方が感じている不安について理解を深めることにも繋がります。

結果的に合理的な配慮がしやすくなるでしょう。

その人の特性に合わせた配慮を行う

パニック障害の症状は多種多様です。その方の感じている不安やパニックの原因に合わせた配慮により、職場環境における不安要素を少なくしていくことが重要です。

具体例としては、以下のような対応が挙げられます。

- 満員電車を利用しなくていいように、通勤時間をずらすことを認める

- 在宅ワークを認める

- 緊張感の強い仕事を振らない

- 耳栓の利用を許可する

など

パニック発作が起きた際の対応

大丈夫、と声をかけて安心させる

パニック発作が起きた時、パニック障害の方は「死んでしまうかもしれない」という強い不安を感じています。背中をさすりながら「発作で死ぬことはない」「大丈夫」と優しく声をかけ、少しでも不安を和らげてあげましょう。

また、発作を起こした要因が明確な場合は、それを遠ざけておきましょう。

その人のペースで回復を待つ

パニック発作は短時間で自然に収まりますが、孤独感で悪化する場合があるため、パニック障害の方を一人にせず寄り添い、その人のペースでゆっくりと回復を待つことが重要です。

発作を強引に収めようと、「落ち着け!」といった強い言葉を使うと逆効果になるため、やめましょう。

まとめ|パニック障害の方に言ってはいけない言葉

- パニック障害は不安障害の1種で、動機や呼吸困難、めまい等を伴う「パニック発作」が前触れ無く繰り返し起こる。発作の多くは5~30分程度で自然に収まり、それ自体が命に危険を及ぼすことはない。

- しかし、発作を繰り返すうちに強い恐怖を感じるようになり「また発作が起きたら…」という不安に苛まれる「予期不安」になる場合が多い。逃げられない場所・状況を恐れ避けるようになる「広場恐怖」を併発することもあり、生活に支障をきたす場合もある。

- 心が傷つき症状が悪化する場合があるため、言葉には注意が必要。特に、「精神論」や「他人と比較する言葉」「無神経な言葉」「迷惑がる言葉」「プレッシャーを与える言葉」は良くない。

- 普段できる対応としては、「よく話を聞く」「その人の特性に合わせた適切な配慮を行う」などが挙げられる。

- 発作を起こした際は「要因を遠ざける」「背中をさすり、やさしく声をかけ、不安を和らげさせる」「一人にせず寄り添い、その人のペースで回復を待つ」などの対応ができると良い。

パニック障害の方に言ってはいけない言葉のほとんどは、周囲の方がパニック障害に対して無理解であることで出てしまうものです。

同じ職場にパニック障害の方がいる場合に最も重要なことは、その方が抱えている不安についてよく理解し、受け止めることです。

その上でこの記事を参考に適切なサポートを行えば、パニック障害の方とそうでない方の双方にとって、より働きやすい職場環境を作っていくことができるでしょう。