就労継続支援A型事業所は、外からだと様子がわからず、実態がどうなっているのか不透明でわかりにくいですよね。

実際にどんな作業を行っているのか、どんな雰囲気で働いているのか、利用者は日々どんな気持ちなのか、事業所によって異なりますが、発信される情報はあまり多くはありません。

「A型事業所ってどんな感じなのかな?」

「厳しかったりきつかったりしないかな……?」

「A型事業所の体験談を色々見てみたい……。」

などと思ったことはありませんか?

本記事では、そんなA型作業所の実態に迫るため、作業所で就労する、あるいはしていた方々の体験談を集めました。

きつい、厳しいだけでなく、楽しい話もあります。

ぜひ読んでみてください。

「そもそも就労継続支援ってどんな制度なんだろう?」と思った方は、以下の記事をご覧ください。

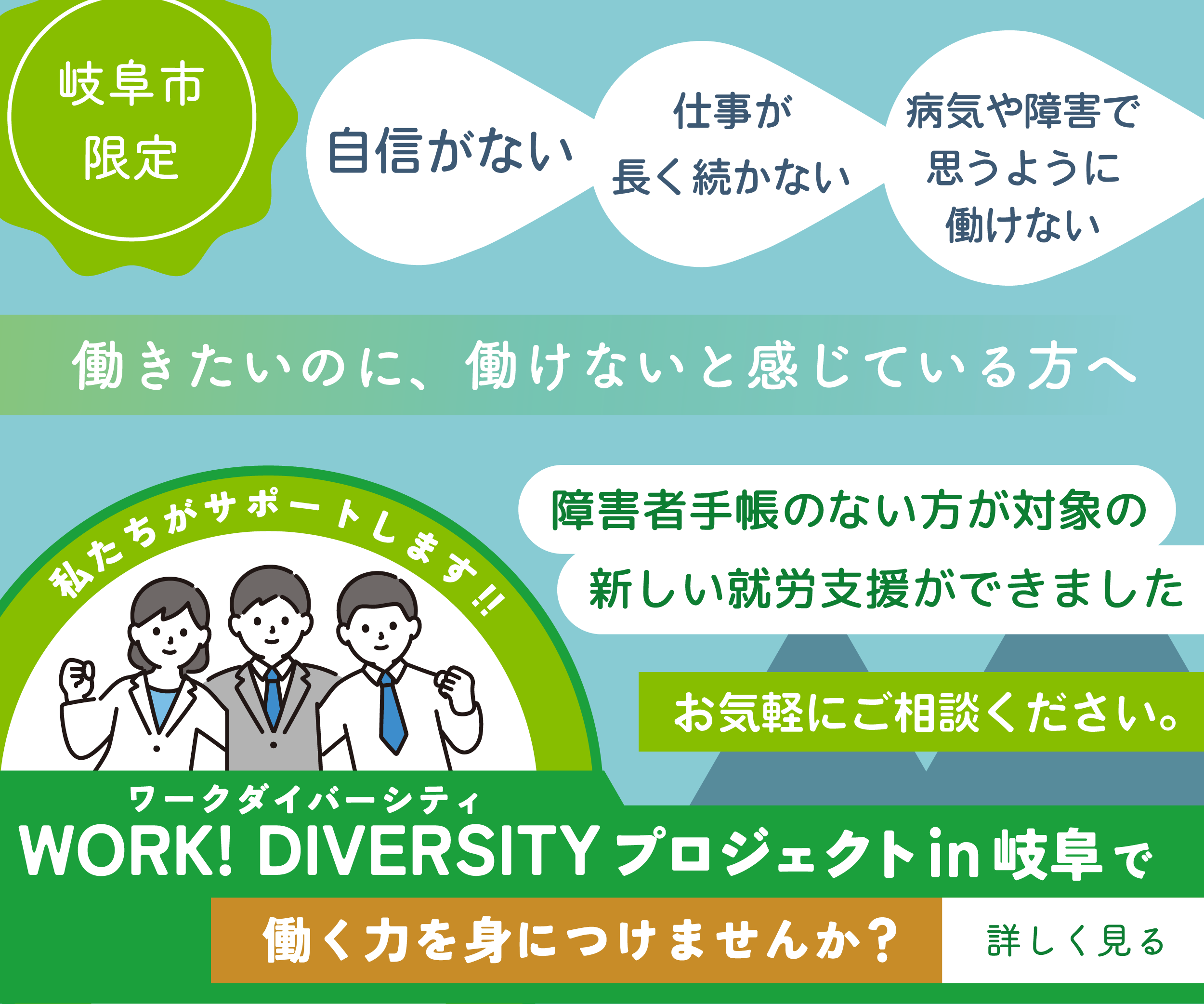

GSC利用者のA型作業所体験談【ぎふ就労支援センター】

今の就労継続支援A型事業所に通い、二年ほどになります。

作業所ではWebライティングを担当しており、毎日何かしら文章を書いています。

私は内気な性格であまり人と関わりたくないのですが、当社はいつも静かで落ち着いた雰囲気が流れており、居心地の良さがあり続けられました。

最初は自分の考えが上手く纏まらなかったり、文章を書くのに苦戦した時期もありますが、事業所全体の仕事のレベルが少しずつレベルアップするにつれ、私も目の前の業務に一生懸命取り組みながら会社の一部分として成長している実感があります。

体調の悪い日や上手く集中できない日もたまにありますが、ゆっくり仕事をすることが許される環境にも感謝しています。

苦手なことがあるとすれば、個別支援計画作成のための面談です。

毎日体は怠いし人と話したくないので一般企業で働ける状態ではないのですが、自分の現状を打ち明けられるようになるまでとても時間が掛かりました。

全く別の福祉施設に通っている時、面談で自分のことを話したらほぼ毎日施設に通所できている状態だったにも関わらず強制入院になった苦い経験があり、何を話したら安全なんだろうという思考でつい臨んでしまいます。

統合失調症という病気に罹患していると、どうしても自衛のために自己開示できない部分があるのですが、そういう私でも一般企業に近い仕事ができるというのは本当にありがたいです。

⇒ ぎふ就労支援センター 利用者の声周りから刺激を受けながらA型作業所で成長した体験談

実際に働き始めて、1~2か月。最初はデータ入力だけだったのですが、メンバーが増えるにつれ、業務の種類も増えていきました。

当事業所では今、会計・Web・デザイン(ロゴ・名刺)・営業・Excelの5チームでお仕事をしています。

A型事業所は、とりあえず働ければいいやぐらいの気持ちで来ている人が多いのかなと勝手な先入観を持っていたのですが、当事業所には様々な資格を持っている人や、意欲的に仕事に取り組み、将来を見据えてスキルアップに余念がない人が多く、日々いい刺激を受けています。

むしろ、私こそが当初「とりあえず」という中途半端な思いで働き始めた人間なのですが、半年以上たった今では、だいぶ意識が変わってきています。

この2年間、私が複数の仕事を短期間でやめてしまった理由のひとつが、自分が本当にやりたい仕事が何なのかが明確になっていなかったことと前に書きましたが、そのことも踏まえて、自分がやりたい仕事や強みをしっかりと認識し、これまでの仕事で身につけてきたものをベースに、さらにスキルアップをして、先につなげていきたいという思いが強くなりました。

また、前に働いていた職場では、私自身だけでなく周囲の障害者雇用の人たちも含めて、「障害者だから」という理由で任せてもらえる仕事が限定されているんじゃないか、そもそも最初から戦力としては期待されていないんじゃないかと感じてしまうことが残念ながらあったのですが、当事業所では全くそんなことはなく、運営会社の社長もスタッフの方々も、日々の課題をこなすだけでなく、自分たちで考えて、チャレンジしていける環境を作ってくださっています。

デスクワークができる作業所はまだまだ少ないのが現状ですが、社会経験のある障がい者にとって、やりがいがある業務を提供する施設は特に稀少価値が高いと言えます。

障がい者には簡単な仕事を振り分けるのも配慮の一環ですが、中には自分のスキルを活かしたいと思っている障がい者もいます。

そういった潜在的要望の受け皿として、就労継続支援A型事業所が今後発展していくと良いですね。

人間関係作りのヒントを得た方の体験談

人間関係の輝くヒントもいただけました

かつて、経験した事の無い本当にたくさんの種類のお仕事に携わることに恵まれました。それらに、同僚と取り組む事によって自分にはない他者の視点から学ばせてもらうことは日々有り、有難いなぁと感じます。また、対人間関係でつまずきやすいのです。自力で劣っている部分、かけている部分を補っていく努力に、職員さん達の適切な助言を受けることによって、これまで苦手としていた人間関係の輝くヒントもいただけました。一般就労に向け、基礎固めをし、自信を少しでもつけたいです。

一般企業では、会社に適応できるコミュニケーション能力が求められます。

障がい者として分け隔てなく接したい企業側の意図を汲んで、A型作業所で自主的に訓練をする就労の仕方もあります。

個人の目的に合わせて、職業訓練できる事業所か、就職サポートがある事業所か、面接を受ける前に調べておくことが作業所とのミスマッチを防ぎます。

自分に厳しく賢さを武器に就労する方のA型作業所体験談

デイケアから社会適応訓練を経て、一歩一歩着実に状態を回復させてきた彼は、次にA型事業所「京都フォーライフ」で働き始める。週5日・6時間勤務で働きつつも、はじめはしばらく週1でデイケアの通所を残しておいた。もしA型事業所を辞めるようなことがあれば、その途端に社会から孤立してしまうためだ。

「A型は不慣れなところから色んなことを覚えられる。半企業的で、それなりにきびしくて。」

A型事業所では、たとえ未経験であっても一から丁寧に仕事を教えてくれる。これは、仕事への自信を失っている利用者にとっては大切な利点である。だがいつまでも初心者であってもいけない。事業所と雇用契約を結び、一定の賃金を受け取っている以上は、従業員として商品に責任を持たなければならない。

「A型は通院や障害への配慮があって、いろいろ相談に乗ってくれる。人が苦手だったときは、職員の配置にも配慮してもらった。やめようと思ったこともあるけど、支援者や仲間とコミュニケーションしながら、自分が甘かったところ、よかったところを発見してます。」

A型事業所の作業にも慣れてきた頃にデイケアの利用もやめた。今はほとんど病気の症状が出ていないとのことだ。彼にはいくつか得意なことがある。そのひとつは「語学をコツコツと勉強できること」だ。その力で彼は新しい世界とつながってきた。

「高校では唯一の救いは外国の先生だった。フランクに接してくれた。日本人よりも外国人の方がしゃべりやすかった。」

彼は高校時代から独学で英語を勉強するようになり、手紙やSNSなどでオーストラリアやブラジル、フィリピン、タイ、アメリカ、ウガンダなど世界中の人々とつながりを広げてきた。生活困窮や学校内のいじめという辛い状況の中で、外側につながりを求めていった。また語学だけでなく、ITスキルや漢字検定の勉強もしているという。漢字検定はすでに2級まで取得し、現在は準1級を勉強中である。すべては「コミュニケーションの力をつけたい」「人とつながりたい」という思いからだった。

配慮を受けながら働ける環境というのは、障がい者の自立のためにも必要不可欠です。

一般企業では手が回らない部分でも、A型作業所では手厚いケアを受けることができます。

また、所定就労時間の短さを活かして、資格の勉強などスキルアップの時間を確保することも可能です。

障がい者が向上心を発揮できる環境づくりというのも、就労継続支援A型事業所では今後の課題になっていくのではないでしょうか。

興味のある業種から個人運営まで独立した体験談

そんな時に見つけたのが、ネット古書店のバックヤード業務を行うA型作業所でした。

私がここに通うことに決めたのにはいくつかの理由があります。

■精神障がいがあるなら「時短勤務」からはじめるのがおすすめ

一つ目は、「時短勤務」であったことです。

一般に「統合失調症」などの精神障がい者の方は、フルタイム勤務よりも、短い時間の就労からはじめるのが向いているとされます。

私が通った作業所の勤務時間は、午前9時半〜午後2時半までで、4時間半勤務からのスタートでした。

この「4時間半」という勤務時間は、精神障がいをお持ちの方にとって無理なく働きやすいひとつの目安で、就労を不安に感じている方は、このくらいの時短勤務からはじめてみるのがおすすめです。

「A型作業所」の始業時刻は9時30分〜10時より作業を開始するところも多く、ラッシュタイムの通勤を避けることができるので、薬の副作用のために朝起きるのが辛いという方にも向いています。

業務に慣れてきた頃に、徐々に勤務時間の延長を申し出て、30分ずつ伸ばしていく配慮をしていただき、最終的には9時半〜16時までの5時間半(休憩1時間)で働くことができました。

当時の月収としては8〜10万円前後の給料をいただいていました。

■A型作業所を利用するなら興味のある作業・業種に挑戦してみよう

二つ目が、作業内容に興味があったことです。

私は学生の頃から本が好きで、暇さえあれば古本屋や新刊書店に通い詰めて、アパートのなかで読み耽っていました。

昔で言うところの典型的な文学青年で、どんな形でもいいから本に携わる仕事がしたいと考えていたのです。

ネット書店のバックヤードでは、お客様から注文があった商品を棚から抜き出してカートに乗せていく「ピッキング」作業、注文を受けた本やメディア商品をビニール袋や封筒に詰めていく「梱包」作業、配送先の宛先ラベルの印字や、注文商品を重量ごとに分けて、配送業者に引き渡す「出荷」作業などを担当しました。

棚からピッキングしてきた商品が、愛読した本のタイトルであったり、まだ知らなかった本に出会うこともあり、これらの商品をご注文いただいたお客様の元へ届ける仕事だと考えると、とてもやりがいのある仕事だと感じられました。

実際に働くなかで、商品のピッキング・梱包・出荷・出品まで、すべての工程を担当させていただきました。

その経験から、自らネットショップを立ち上げて「古物商許可(書籍商)」を取得し、念願だったネット古書店の個人運営をはじめることができました。

長時間働くことが難しいために、一般企業での就職ができない方でも、A型事業所での時短勤務のような形態であれば働ける場合があります。

また、A型事業所は一般企業の始業時刻より少し遅い時間に業務を開始する事業所が多いです。自分の障害特性や体調に合わせて事業所を選択すると良いでしょう。

一般企業ではなかなかできない業務を作業として行う場合もあるため、あまり悲観的になりすぎず、A型事業所をうまく利用しながらやってみたいことや興味のある仕事に挑戦してみると、思わぬ道がひらけるかもしれませんね。

A型作業所で楽しい経験を積んでいる体験談

TANOSHIKAに入った当初、私は何もできなくてそんな自分が大っ嫌いでした。

そんな中、TANOSHIKAで技術を教えてもらううちに「こんなこともできた!」「あんなこともできた!」とどんどん自分を好きになっていくのを実感しました。21の時の最高の思い出があります。

それは、TANOSHIKAの忘年会です。今はコロナでできないと思いますが、コロナが流行っていない当時2018年にTANOSHIKAでは忘年会があったのです。忘年会は真冬にあって、みんなで「寒いですね」と言いながら会社の近くの料理屋さんに行きました。

みんなで最初乾杯をしました。

そこでカラオケを歌ったり、みんなが出し物で踊ったり。

本当に楽しかったです。集団が苦手な私でしたが、なぜかその時は心から楽しかったです。

その時、私は「ああ、この会社に入ってよかったなあ」と心から思ったのです。

事業所によって、利用者同士の交流が認められている所とそうでない所があります。

中にはトラブルを未然に防ぐために連絡先の交換も禁じられているA型作業所もあり、例えば日帰り旅行などの行事が行われる事業所から、忘年会だけは行う事業所など交流の深度もさまざまです。

基本的には仕事をする場なので、利用者同士の交流はあくまで副次的なものと言えます。

支援員からA型作業所の利用者になった方の体験談

その後も作業所の支援員として働いていましたが、うつ病を発症してしまったので、退職しました。そして、精神障害者保健福祉手帳を取得して、作業所で利用者として働くことになりました。(私が支援員をしていた作業所とは別の所です)

簡単作業の試験をクリアして作業所に入りましたが、管理者の方は、私のそれまでの経歴を知っていたので、いずれは職員登用したいと考えている様子でした。立ち上げたばかりの作業所でしたので、利用者は私を含めて3名しかいませんでした。

管理者の方は、私たち利用者に作業の受け取りから納期までの管理を任せて行きたいと思っていました。しかし、毎日通所するのは私一人で、他の方は週三回からのスタートでしたので、無理が生じてくることがありました。

そんな中で、私に対する管理者の話し方が変わってきたことを感じます。朝の朝礼で「前日にミスがあったので、ミスのない様に作業したいと思います」と一言挨拶すると、「ミスがない様にではなく、丁寧に行うようにしてください」と言われました。私の中では「意味は一緒じゃないの?」と思いましたが、「解りました、気をつけます」と答えて作業に入りました。

今だからこそ解る事なのですが、職員登用を考えてくれていましたので、期待をかけて厳しく接していたのだとおもいます。しかし、通所して一ヶ月未満の時に厳しくされてしまったので、その当時の私は他の利用者の方との扱いの差を比べてしまいました。そこに不満を持ってしまい、他の職員さんに相談することになりました。

職員さんと相談したこともあり、管理者の方と話し合う機会を持ったのですが、「職員にしたいと思っていた」「別に他の方と差をつけているつもりはない」と言われてしまったのです

心の中では「まず個別支援計画を更新してよ!」とツッコミを入れていましたが、その場では私もハッキリ言う事が出来ませんでした。

その後、暫定支給の期間が終わり、本契約を結ぶかどうかの話し合いを行った時に、私は感情的に不満を言ってしまい、利用を辞めてしまいました。

たとえ障がい者と支援員であっても、どうしても合わない、相性の問題がある場合もあります。

納得のいかない応対や処遇など相談できる窓口は少なく、定期面談を行う地域相談所の支援員に話せなければ、限度を著しく超えた事例でもない限り訴える場所はありません。

やはりトラブルの対処を考えるのではなく、そもそもトラブルを起こさない、自身による予防こそが障がい者の安定就労に繋がるのではないでしょうか。

働いているA型作業所に不満を持つ方の体験談

今は作業所で働いているけれど、いずれは一般就労したいのが本音です。

だけど発達障害者にとって一般就労の壁はあまりにも高く、作業所で働くしかありません。以前は事務でPC作業など、健常者と同じ仕事をしていたのに、今は誰でもできる袋とじの作業です。

自分が障害者だと自覚させられ、辛い思いをしています。作業所は知的障害者にはいいかもしれませんが、発達障害者には向いていないです。

この作業をやってどうなるんだと、先のことを考えたら目の前が真っ暗になります。引用:発達障害のBさんの作業所体験談|障害者の作業所って?賃金が低い&人間関係が辛いって本当?|障害者の就職・転職・求人応援サイト たんぽぽ

作業所で主に行われる内職業務は単調な動作の繰り返しが多く、毎日同じ作業をしていたら飽きることでしょう。障害特性によっても作業の得意・不得意があります。

内職を専門に行う作業所の中には、さまざまな取引先を開拓し、内容の異なる作業を期間ごとに行えるよう配慮が為されている事業所もあります。

特性によっては、単調な内職作業に苦痛を感じることなく行える利用者もいることから、自身に合わせて事業所・業務内容を選べばいきいきと働けるようになるのではないでしょうか。

通っていたA型作業所の経営が悪化した体験談

私が通所していたA型事業所は、アイエスエフネットというIT企業が運営する事業所でした。しかし、2016年9月ごろには経営状況の悪化が深刻になり、社内の全体朝礼で「グループ全体の赤字のうち、7割が就労継続支援A型事業による赤字である」ことが発表されました。赤字の原因は、障害者総合支援法の改正により、国からの補助金が出なくなったことでした。

このA型事業の失敗により、経営陣は「2017年3月から6月までにA型社員500人を一般就労させる」ことを発表しました。経営陣は「一般就労」という表現を使っていましたが、事実上のリストラであることは明らかでした。しかも、「2017年7月までに就職できなかった場合、就労移行支援事業所やB型事業所に移って就職先を探してもらう」ことが判明し、皆不安を抱えながら就職活動を始めました。

私を含めて、A型メンバーはハローワークの障害者求人に片っ端から応募し始めましたが、まったく採用されませんでした。しかし、会社側は「いつ求人に応募したのか、いつ面接を行ったのか」などの実績をすべて記録していたため、実績づくりのためには嫌でも応募せざるを得ない状況でした。

私は7社に応募した時点で、「これはもうコネを使って就職した方が早い」と考え、支援員のコネで現在の会社に入れてもらいました。それを機にA型事業所を退所しましたが、当時はまだ就職先が決まっていないA型メンバーが大勢いました。

そのA型事業所は、現在は就労移行支援事業所として運営されていますが、A型メンバーを大量に追い出したことで、現在では経営の回復に成功したようです。

就労継続支援A型事業所では、2017年4月の法改正により、訓練等給付費から利用者の給与を捻出することが禁じられました。

つまり軽作業や内職作業による事業収入で利用者の給与を賄わなければならず、最低賃金以上の賃金を支払うと中には経営が苦しい事業所もあるかもしれません。

施設としてはより就労の場としての特徴が強まるため、仕事獲得のためには創意工夫が求められます。

まとめ|就労継続支援A型事業所で働く9つの体験談

就労継続支援A型事業所で働く、働いた方による体験談を9つご紹介しました。

多様な事例が存在しており、一概に「障がい者は~」などとまとめることはできない、複雑な現実が明らかになりました。

また、体験談にはありませんでしたが、近年、障がい者が農業の分野で活躍するために「農福連携」が推進され、農作業を行っている作業所が増えつつあります。

自然の中で日光を浴びながら業務を行うのは、健康的な印象を受けますし、次世代の農業の担い手としても重要な役割を果たします。

デスクワークできる環境、農作業できる環境、それぞれの特性に合わせた職種の選択肢が増えると良いですね。

⇒農福連携の推進|農林水産省

世間では障がい者というだけで一括りにされがちですが、症状の重さや特性など個人によって全く異なります。この記事が障がい者への理解への一助となれば幸いです。